Abgeschlossene Projekte

- Medienbasierte Wissensgemeinschaften an Hochschulen. Partizipation zwischen Akzeptanz der Technologie und Gemeinschaftsdialog (Januar-Dezember 2012)

- Computerunterstützte Kooperationsskripts für das Forschende Lernen im naturwissenschaftlichen Unterricht

- 2AgePro: Innovation an Schulen durch Zusammenarbeit zwischen jungen und erfahrenen Lehrern

Medienbasierte Wissensgemeinschaften an Hochschulen. Partizipation zwischen Akzeptanz der Technologie und Gemeinschaftsdialog (Januar-Dezember 2012)

Wegen sozialer und kognitiver Vorteile ist Partizipation in medienbasierten Wissensgemeinschaften (vCoP) wünschenswert in vielen akademischen Aktivitäten. Obwohl Partizipation mit automatisierten Verfahren bereits erfasst und gefördert werden kann, wurden die quantitativen Verhältnisse zwischen vCoP-Variablen, Akzeptanz der Technologie und Partizipation noch nicht ausreichend untersucht. Basierend auf einem etablierten Akzeptanzmodell Wegen sozialer und kognitiver Vorteile ist Partizipation in medienbasierten Wissensgemeinschaften (vCoP) wünschenswert in vielen akademischen Aktivitäten. Obwohl Partizipation mit automatisierten Verfahren bereits erfasst und gefördert werden kann, wurden die quantitativen Verhältnisse zwischen vCoP-Variablen, Akzeptanz der Technologie und Partizipation noch nicht ausreichend untersucht. Basierend auf einem etablierten Akzeptanzmodell (UTAUT) und einem neueren vCoP-Modell sowie unter Anwendung von Social Network Analysis, Natural Language Processing, Latent Semantic Analysis und Latent Dirichlet Allocation werden Online-Dialoge einer akademischen vCoP automatisch analysiert. Die Ergebnisse bestätigen das vCoP-Modell in seiner Gesamtheit und das Akzeptantzmodell nur teilweise. Als bedeutende Konsequenz für die pädagogisch-psychologische Forschung konnte das vCoP-Modell bestätigt und erweitert werden, während das Akzeptanzmodell überprüfungswürdig erscheint. Für die akademische Praxis initiiert die Studie die Entwicklung eines Instruments zur automatischen Analyse und Evaluation des vCoP-Dialogs, das die Wissenskommunikation fördert.

Förderung:

- Walden University, USA

Kooperationspartner:

- Beate Baltes, George Smeaton, Walden University, USA

- Mihai Dascalu, Dan Mihaila, Prof. Dr. Stefan Trausan-Matu, Computer Science Department, Technische Universität "Politehnica", Bukarest (Link: https://csite.cs.pub.ro/index.php/en)

Projektbeteiligte am Lehrstuhl:

Computerunterstützte Kooperationsskripts für das Forschende Lernen im naturwissenschaftlichen Unterricht (DFG-Projekt; April 2007 – April 2010)

Beim Forschenden Lernen bearbeiten Schülerinnen und Schüler authentische naturwissenschaftliche Fragestellungen auf eine ähnliche Art und Weise wie Wissenschaftler in der betreffenden Domäne. Sie werden beispielsweise dazu angehalten, Hypothesen aufzustellen und anhand bereitgestellter oder selbst gewonnener Daten zu überprüfen, die webbasiert dargestellt werden. Auf diesem Weg sollen sie sowohl fachliches Wissen als auch fächerübergreifende Kompetenzen wie Argumentations- und Medienkompetenz als wichtige Bestandteile naturwissenschaftlicher Grundbildung (scientific literacy) erwerben.

In den vergangenen Jahren hat sich ein stetig wachsender Forschungszweig mit sogenannten computerunterstützten Kooperationsskripts befasst, die Lernende zu Lernaktivitäten anregen und so den Erwerb von Domänenwissen und der genannten Kompetenzen fördern sollen.

Dieses Projekt zielt auf die Beantwortung der folgenden Fragen:

(1) Wie können computerunterstützte Kooperationsskripts effektiv in Schulklassen eingesetzt werden, um den Erwerb von Domänenwissen und allgemeineren Kompetenzen zu fördern?

(2) Wie können Kooperationsskripts "ausgefadet" werden, damit Lernende zunehmend Verantwortung für ihre kooperativen Lernaktivitäten übernehmen?

(3) Wie können sogenannte Unterrichtsskripts dazu benutzt werden, verschiedene Formen computerunterstützter kooperativer Lernumgebungen für Kleingruppen mit dem gesamten Unterrichtsgeschehen abzustimmen?

Diese Fragen werden in zwei Feldexperimenten in Gymnasien untersucht. Beide Studien legen einen Schwerpunkt sowohl auf die Analyse der Prozesse der gemeinsamen Wissenskonstruktion als auch auf kurz- und langfristige Effekte der Interventionsformen.

Dieses Projekt ist Teil der DFG-Forschergruppe "Orchestrating Computer-Supported Processes of Learning and Instruction"

Kooperationspartner:

- Dr. James D. Slotta, University of Toronto (Canada): Entwicklung und Erforschung instruktionaler Maßnahmen zur Unterstützung des Forschenden Lernens

Publikationen:

- Wecker, C., Kohnle, C. & Fischer, F. (2007). Computer literacy and inquiry learning: when geeks learn less. Journal of Computer Assisted Learning, 23, 133-144.

2AgePro: Innovation an Schulen durch Zusammenarbeit zwischen jungen und erfahrenen Lehrern (EU-Projekt; Dezember 2008 – November 2010)

Ein Generationswechsel im Schulwesen steht bevor. Viele junge Lehrer erleben die Schule als harte Bewährungsprobe, sind nicht mit dem notwendigen praktischen Wissen ausgestattet. Erfahrene Lehrer hingegen fühlen sich von notwendigen Reformen unter Druck gesetzt. Dabei könnten junge und erfahrene Lehrer voneinander profitieren. Um eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Hochschulabsolventen und erfahrenen Lehrkräften ins Leben zu rufen, fördert das Lifelong Learning Programm der Europäischen Union das Projekt “2AgePro - Generationswechsel an den Schulen“.

2AgePro soll innovative Kooperationsszenarien entwickeln und testen, in denen der Wissensaustausch zwischen jungen und erfahrenen Lehrern auf Augenhöhe ermöglicht wird. Angestrebt wird die an der Universität gewonnenen Erkenntnisse der jungen Lehrer mit dem reichen Erfahrungswissen versierter Lehrer zu verbinden. In dem Projekt werden Kooperationsszenarien, z.B. Mentoring-Programme und Projekt-Tandems, entwickelt und getestet.

Forscher aus 5 Universitäten entwickeln gemeinsam neue Kooperationsszenarien für die Lehrer und führen diese in den folgenden Ländern ein: Deutschland (Ludwig-Maximilians Universität), Finnland (Universität Oulu, welche auch die Koordinatoren dieses Projektes sind), Niederlande (Universität Utrecht), Schweden (Universität Umeå), und Tschechien (Karls Universität, Prag). Seit Dezember 2008 arbeiten diese Universitäten zusammen, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen auszutauschen. 2AgePro soll an sechs Münchner Schulen durchgeführt werden.

Link zur Homepage des Projekts:

Koordination und Integration innerhalb der DFG-Forschergruppe "Orchestrating Computer-Supported Processes of Learning and Instruction"

Gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. Friedrich Hesse (Institut für Wissensmedien) und Prof. Dr. Josef Schrader (Eberhard Karls Universität Tübingen) koordiniert Prof. Dr. Fischer das Integrationsprojekt im Rahmen der DFG-Forschergruppe. Dieses Projekt zielt darauf ab, das volle Potential der Zusammenarbeit in der Forschergruppe hervorzubringen; es soll vor allem als Rahmen für die Interaktion der verschiedenen Einzelprojekte dienen, um ein Optimum an Nutzen aus wechselseitig vorhandener Expertise und interdisziplinärer Zusammenarbeit zu erreichen. Das Integrationsprojekt begreift sich darüber hinaus als Schnittstelle zwischen der Forschergruppe, benachbarten Forschungsaktivitäten, der Wissenschaftsgemeinschaft und einem weiten Spektrum interessierter Gruppen.

Dieses Projekt ist Teil der DFG-Forschergruppe "Orchestrating Computer-Supported Processes of Learning and Instruction"

Koordination der Special Interest Group zum Computerunterstützten kooperativen Lernen im Rahmen des Europäischen Exzellenznetzwerks „Kaleidoscope“

Seit 2005 leitet Prof. Fischer die Special Interest Group "Computer Support for Collaborative Learning" (CSCL SIG) des Europäischen Exzellenznetzwerks Kaleidoscope. Die CSCL SIG hat derzeit über 380 Mitglieder aus 23 Nationen, darunter 135 Doktoranden. Im Rahmen dieser Tätigkeit ist die Arbeitsgruppe maßgeblich an der Planung und Organisation einer europäischen Workshop-Reihe, dem CSCL Alpine Rendez-Vous, beteiligt. Einer der Workshops wird Architekten, Designer, IT-Spezialisten, Pädagogen und Psychologen zusammenbringen, um über „kooperative Räume“ im Klassenzimmer und im Seminarraum der Zukunft zu diskutieren.

Kaleidoscope Scientific Facilitator (EU-gefördert) im Rahmen des Europäischen Exzellenznetzwerks „Kaleidoscope“

Der Lehrstuhl für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie ist im Jahr 2007 der Standort des Kaleidoscope Scientific Facilitator. Kaleidoscope ist ein europäisches Exzellenznetzwerk in dem herausragende europäische Forschungseinrichtungen gemeinsame Projekte zum Technologie-unterstützten Lernen durchführen. Die Aufgabe des Kaleidoscope Scientific Facilitator besteht darin, die Kooperation zwischen den verschiedenen Projekten zu unterstützen. Auf diese Weise sollen Synergieeffekte besser genutzt werden. Die Aktivitäten des Kaleidoscope Facilitator werden koordiniert von Paul Davey (University of London, Institute of Education), dem aktuellen Kaleidoscope Dissemination Leader.

Kaleidoscope European Research Team „Cossicle“ (EU-gefördert im Rahmen des NoE Kaleidoscope 01/2005 bis 12/2007)

Die sozio-kognitive Strukurierung von Onlinediskussionen in Form von Kooperationsskripts hat sich als Methode zur Förderung spezifischer Prozesse und Ergebnisse computerunterstützten kooperativen Lernens in zahlreichen Studien bewährt. In diesem multi-disziplinärem Feld werden bislang allerdings höchst unterschiedliche Ansätze und Begriffe verwendet bzw. firmieren unter ähnlichen Begriffen unterschiedliche Ansätze. Daher können einzelne Skript-Ansätze kaum miteinander verglichen und Wissen zu diesem Themengebiet akkumuliert werden. Nicht zuletzt deswegen werden bislang Kooperationsskripts nur als experimentelle Einzellösungen konzipiert, die nicht auf andere Lernumgebungen übertragen werden können. Die Ziele des Europäischen Forschungsteams CoSSICLE (Computer-Supported Scripting of Interaction in Collaborative Learning Environments) sind daher die Integration unterschiedlicher Ansätze in einem Skript-Rahmenmodell sowie die technische Beschreibung von Kooperationsskripts. Basierend auf diesen Vorarbeiten wird der Skript-Ansatz systematisch untersucht, z. B. mit einer interkulturellen Studie zur Anwendung von Skripts in Hochschulkontexten in Deutschland und Finnland. Des Weiteren wird untersucht, inwiefern maschinenlesbar beschriebene Kooperationsskripts mit Hilfe einer automatisierten Verbaldatenanalyse adaptiv gestaltet werden können und inwieweit adaptive Kooperationsskripts Lerngruppen unterstützen können, akute Defizite in ihrer gemeinsamen Argumentation zu reduzieren.

Kooperationspartner:

Förderung von Lehrexpertise: Das Verhältnis von individuellen Lernvoraussetzungen und Instruktionsprozessen in computerunterstützten fallbasierten Lernumgebungen (DFG-Projekt; April 2007 - Juni 2010)

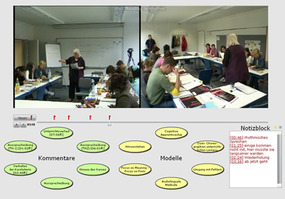

Das von der DFG geförderte Projekt “Förderung von Lehrerexpertise: Zum Zusammenhang von individuellen Voraussetzungen und instruktionalen Prozessen in computerunterstützten fallbasierten Lernumgebungen“ wurde von Prof. Dr. Josef Schrader (Universität Tübingen) und Prof. Dr. Stefanie Hartz (TU Braunschweig) gemeinsam mit Prof. Dr. Frank Fischer beantragt. Professionelles Handeln in pädagogischen Situationen setzt die Fähigkeit voraus, pädagogische Situationen adäquat beurteilen zu können. Im Zentrum dieses Projektes stand daher die Forschungsfrage, inwiefern der Erwerb analytisch-diagnostischer Kompetenz von Lehrenden mit Hilfe computerunterstützter, fallbasierter Lernumgebungen gefördert werden kann. Diese Frage wurde unter anderem im Rahmen einer Feldstudie mit unterschiedlich erfahrenen Fremdsprachenlehrenden untersucht. Zwei verschiedene Formen der instruktionalen Unterstützung fallbasierten Lernens wurden auf dem Hintergrund der Cognitive Flexibility Theory realisiert, um den Aufbau der Kompetenz zur Diagnose von Lehr-Lernsituationen zu fördern: über Hyperlinks wurden (fach-)didaktische und lehr-lerntheoretische Modelle und / oder multiple Perspektiven in die Lernumgebung eingebunden. Erste Ergebnisse der Studie zeigen, dass der Aufbau von analytisch-diagnostischer Kompetenz mit Hilfe fallbasierten Lernens gefördert werden kann, sofern die Lernenden entsprechend instruktional unterstützt werden. Für einen ausführlicheren Überblick kann hier ein PDF-Dokument heruntergeladen werden (Stand: September 2010).

Dieses Projekt war Teil der DFG-Forschergruppe "Orchestrierung computerunterstützter Lehr- Lernprozesse" (FG738)

Publikationen:

-

Zottmann, J. M., Goeze, A., Frank, C., Zentner, U., Fischer, F. & Schrader, J. (in press). Fostering the analytical competency of pre-service teachers in a computer-supported case-based learning environment - a matter of perspective? Interactive Learning Environments.